会長挨拶

会 長 挨 拶

「創立30周年を越えて、その先にあるものは…」

本会は、2023年11月に多くの関係機関の支援をいただき「創立30周年式典」を開催いたしました。30周年記念事業の趣旨を「社会福祉士の使命と当会の役割を再確認する」とし、主催者挨拶で当会の現状と課題を述べさせていただきました。主催者挨拶の内容を以下に紹介し、社会福祉士の存在意義を考える機会になればと思います。

30年前に16名で設立した当会は、現在780名を超える組織となりました。

設立宣言で掲げた、郷土の詩人宮沢賢治が「イーハトーヴォ、岩手の大地に、真の豊かさをもって共生できる社会の構築を目指したい。」は、今日の我が国の「地域共生社会の実現」に向けた取り組みに通じています。そして、現在の当会の理念、モットーでもある『つなげる・まもる・ささえる』-イーハトーヴォ、豊かな共生社会の構築を目指して-に引き継いでいます。

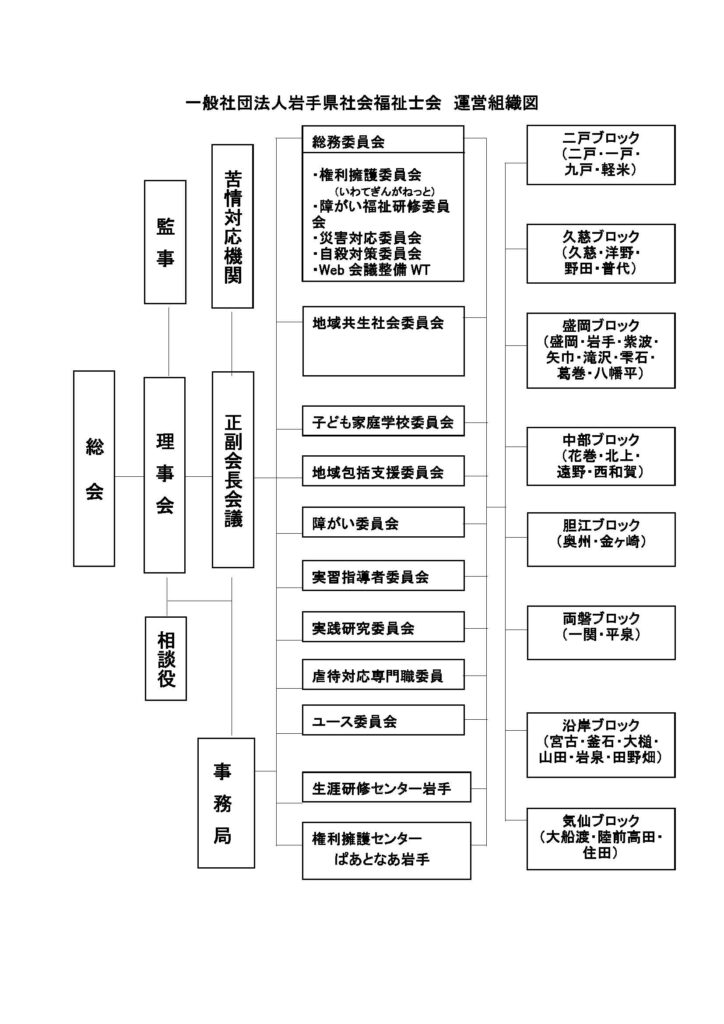

ブロック活動に振り返ると、現在の8つに編成したブロック体制は、会員の細やかな交流と地域の特色を生かした活動を目指しています。県央に集中した会員や県内の高速道路網の整備、デジタル化、SNSの普及等でブロック編成のあり方、退職した会員の活躍の場等が課題と認識しています。

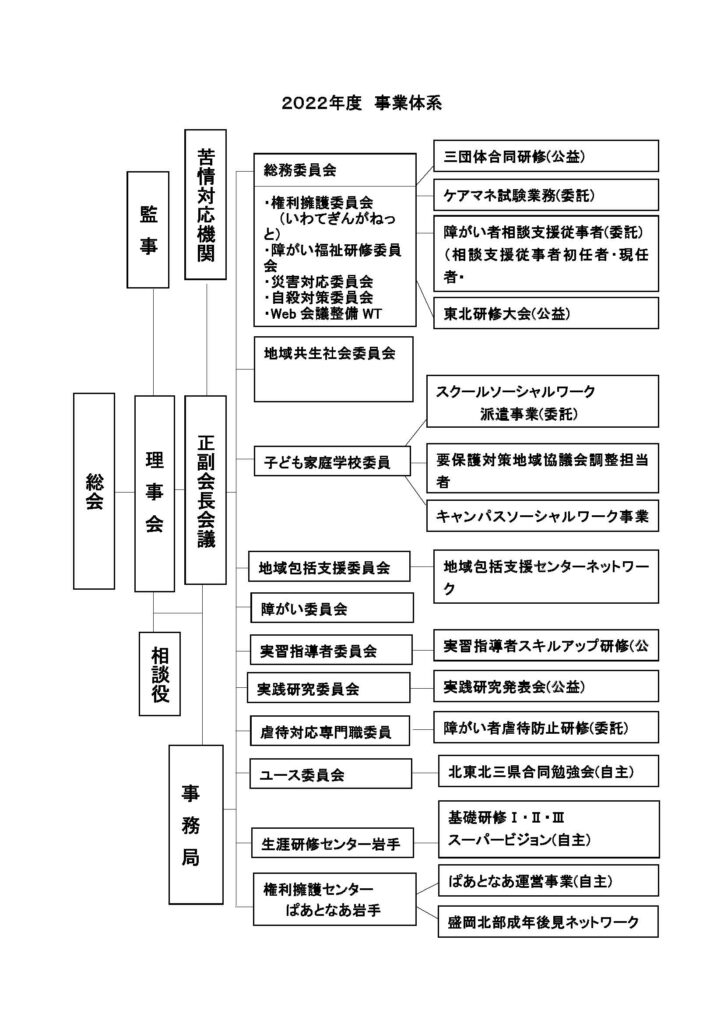

委員会活動を振り返ると、・障がい福祉研修委員会は、障がい者相談支援従事者のための委託事業を通して、相談支援専門員、サービス管理者の質の担保を行っています。今後は、講師の確保や育成、地域でサービス提供に従事する相談支援専門員等の利用者の権利擁護の支援に向けて一層のスキルアップが課題と云えます。

・地域共生社会委員会では、今日の制度の狭間や複合的課題等に向けた地域の身近な課題解決と地域づくりを目的に設置され、小委員会として「更生支援」「生活困窮者支援」「重層的生活支援」を置き広範囲に取り組んでいます。市町村の重層的支援体制整備事業の推進が謳われる中で、市町村行政にソーシャルワークの専門職である社会福祉士の配置や自治体社会福祉士の組織化、確保、養成、研修体制の整備が課題と云えます。

・子ども家庭学校委員会は、「スクールソーシャルワーク派遣事業」、「キャンパスソーシャルワーク事業」、「 要対協調整担当者研修」を受託しています。その中で、子どもの権利実現とファミリーソーシャルワークの取り組み、スクールソーシャルワーカーの雇用条件の整備や確保が大きな課題と云えます。

・地域包括支援委員会は、県内の地域包括支援センターに従事する社会福祉士の質の向上とバクアップ体制の強化等をねらいに取り組んでいます。また、認定社会福祉士の認証研修である「地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修」を登録し、毎年研修を企画開催しています。今後は、研修規模を東北6県に広めることが期待されます。

・障がい委員会は、「施設事業所における障害者虐待と社会福祉士の認識」をテーマに研究を継続しています。今後、障害者を取り巻く課題を整理し、障害者の権利擁護、意思決定支援、地域移行等の幅広いテーマ設定が期待されます。

・実習指導者委員会は、「実習指導者スキルアップ研修」を定期的に開催しています。岩手県医療ソーシャルワーカー協会と連携し、社会福祉士の輩出に向けた養成校との協力、実習指導者の質の一層の向上が期待されます。

・実践研究委員会は、毎年、「実践研究発表会」を企画し、社会福祉士の行うソーシャルワークについて多くの分野の取り組みを共有する貴重な機会となっています。この発表で推薦された会員は、日本社会福祉士全国大会の分科会にエントリーする仕組みを設けています。昨年は、東京大会、今年は大分大会で発表した実績があります。この全国大会にエントリーする制度は岩手県社会福祉士会の特徴として、他県から注目されています。

・虐待対応専門職委員会は、「障がい者虐待防止研修」を企画しています。また、高齢者総合支援センターが主催する権利擁護相談に岩手弁護士会と協働し取り組んでいます。認知症高齢者や障害者に対する権利のあり方が変化する中で、専門員の一層の研鑽が必要となります。

・ユース委員会は、北東北三県合同勉強会を開催していますが、県内の若い会員の組織化、ニーズに沿った取り組みが一層期待されるところです。

・生涯研修センター岩手は、「基礎研修」を企画運営し、最も多忙な委員会となっています。「個別スーパービジョン」のマッチングを行うなど、 認定社会福祉士の輩出等、県内の社会福祉士の質の底上げを図っていると自負しているところです。

・権利擁護センターぱあとなあ岩手は、援助を必要とする人々の生活と権利を擁護する成年後見事業を実施しています。岩手弁護士会、岩手県司法書士会の専門職「三士会」として、当県の成年後見利用促進事業の推進に取り組んでいます。高齢化が進展する社会に向けて成年後見人等の人材の確保、成年後見制度の見直し提言等が大きな課題となっています。

委員会活動の他に、岩手県介護福祉士会との毎年の合同研修の開催、岩手県精神保健福祉士会、岩手県医療ソーシャルワーカー協会とで「ソーシャルワーク3団体」を組織し、合同研修会等を企画し、県内のソーシャルワークの推進に向けた連携・協働に取り組んでいます。

委員会の他に、自殺予防対策、災害対応等につても担当理事を配置し、取り組んでいます。新型コロナ感染拡大において、ソーシャルワークの機能や社会福祉士の業務のあり方が問われたことからも、新たなソーシャルワークの実践の創造や改訂された「社会福祉士の倫理綱領」を踏まえた一層の取り組みが求められると云えます。

現在は、事務局員2名体制で、ブロック活動、委員会活動、委託事業の管理を担っています。今後一層、会員の細かな声を受け止め事務局の役割を果たせればと思います。

今日の当県をはじめ我が国の大きな課題は、人口減少対策となっています。介護や医療、福祉の現場にもロボット化やIT化、DX、AIの普及が進展する中で、今日の複雑・多様化する生活・福祉課題の解決に向けて、ソーシャルワークのあり方や機能、役割も変化が強いられると思われます。さらに、2024年元日に発生した「令和6年能登半島地震」による被災地支援においても、復興に向けた災害支援ソーシャルワークが問われます。

当会の委員会活動は、今後も社会の課題やニーズに応じた多様な取り組みに求められます。そのための一つとして、ジェネラリストソーシャルワークの発揮が考えられ、各委員会が束になり、会としてジェネラリストソーシャルワークの体制構築も必要と云えます。

創立30周年記念講演で、講師の佐々木裕彦氏から、「福祉署」を下支えするジェネリックソーシャルワーカーが提言されました。皆さんは、この先をどのように描くでしょうか。

2024年1月20日

一般社団法人 岩手県社会福祉士会 会長 坂 口 繁 治

第三期中期計画

【理念】

『つなげる・まもる・ささえる』

ーイーハトーヴォ、豊かな共生社会の構築を目指してー

【基本方針】

1.権利擁護活動の強化 2.ソーシャルワークの推進

3.社会福祉士の専門性の向上 4.活動基盤の強化 5.事務局体制の強化

基本方針のソーシャルワークの推進、専門性の向上、活動基盤の強化は、日本社会福祉士会の第3期中期計画と連動し、岩手版として5か年計画に落し込んでいます。権利擁護活動は、倫理綱領の示されている原理であり、社会福祉士が常に意識し視点を磨いていく取り組みと考えています。

基本方針でとりわけ重きをおくべきことは、会員の専門性の向上であると考えています。その一つに生涯研修センターの基礎研修は、実践力を高める重要なツールであり、スーパービジョンは多分野から自身の実践力を鳥瞰する機会となります。各委員会が計画する研修も実践力を高め、会員相互の交流の機会となることを期待しています。ソーシャルワークの推進は、当会が受託している委託事業を通して専門性を地域に還元していると考えています。これは、委託事業の展開においてソーシャルワークを可視化していると云えます。

会の代表として、地域での個別支援による生活・福祉的課題の解決から包括的支援体制の構築が求められる中で、社会福祉士の「業務独占」を見据えた取り組みが大きな課題と考えています。そのためにも、社会福祉士の実践力向上に向けた組織として、会員の活動の拠り所となる職能団体に向けて取り組みたいと考えています。

岩手県社会福祉士会の活動・運営に、ご協力とご声援を宜しくお願い致します。

2021年6月7日

一般社団法人岩手県社会福祉士会

会長 坂口 繁治

活用ガイドブック

紹介パンフレット

紹介パンフレット(入会のご案内)

入会キャンペーン

入会希望の方は当会事務局(019-613-5505)までお問い合わせいただくか、以下の入会資料請求から資料を請求してください。

入会資料請求

組織概要

| 名 称 |

一般社団法人岩手県社会福祉士会 |

| 代表者 |

会長 坂口 繁治 |

| 創 立 |

1993(平成5)年5月29日 |

| 所在地 |

〒020-0816

岩手県盛岡市中野2丁目16-1

SETビル3階A号室

|

| 連絡先 |

TEL 019-613-5505/FAX 019-613-5506 |

定款

一般社団法人岩手県社会福祉士会定款

運営組織図

|

事業体系

|

各ブロック取り組み内容

各委員会取り組み内容

障がい福祉研修委員会(総務委員会) 活動内容

岩手県保健福祉部障がい保健福祉課等の研修事業等に係る受託事業の実施と共に、受託に係る必要な準備や人材の育成を図りながら岩手県の障がい福祉活動に貢献していくことを目的とする。

地域共生社会委員会 活動内容

社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すことを目的に設置し、本会会員に対する研修の実施、ネットワークの構築、その他の支援に関する事業を行うこととする。

子ども家庭学校委員会 活動内容

子どもの貧困や虐待、不登校やいじめなどの子どもの権利と家庭福祉の向上に貢献することを目的に設置し、併せてスクールソーシャルワークの地域での導入と展開、効果的な実践のあり方を支援する。

地域包括支援委員会 活動内容

地域包括支援センター等が円滑に事業展開され、3職種の機能が十分に発揮されることで、地域福祉の向上に貢献することを目的に設置し、従事する社会福祉士等の研修会の開催、地域包括支援センターに従事する社会福祉士のバックアップ体制の強化、活動状況の把握等を行うこととする。

誰もが人間として尊重される、「共生社会」の実現を目指した、障がい福祉の向上に貢献することを目的に設置し、併せてこの目的を果たしていくための人材育成を図る活動を支援する。

実習指導者委員会 活動内容

社会福祉士養成課程における相談援助実習を効果あるものとして実施し、実践力の高い社会福祉士を養成するために、実習指導者として資質向上と情報共有を深めることを目的に設置し、併せて実習指導者が社会福祉士としての専門性を整え、社会・職場において専門職として機能するよう支援する。

社会福祉実践をまとめ理論化し、社会福祉士の実践能力向上及び研究能力向上に貢献することを目的に設置する。本会会員に対する研修の実施、外部機関等との連携による実践研究活動を通して、社会福祉士の実践を支援する。

虐待対応専門職委員会 活動内容

高齢者や障害者の虐待対応・防止を中心とした専門相談や領域別の研修等を実践する中で、権利 擁護を推進することを目的に設置し、併せて本会の関連する委員会及び岩手弁護士会等の関連団体との 連携促進を図りながら、地域に根ざした社会福祉実践を支援していく。

若手会員等で組織し、他県の社会福祉士や県内若手社会福祉士とのネットワークを図り、スキルアップの場となるように会員同士の交流を目的にしています。

生涯研修センター岩手

公益社団法人日本社会福祉士会の生涯研修制度の趣旨を受け、一般社団法人岩手県社会福祉士会(以下「本会」という)の研修事業計画に則り、研修事業についての企画実施、調査研究、広報啓発などを行う。それらを通じ、社会福祉士に必要な価値・知識・技術の整合性を担保するとともに、生涯研修体系の構築を目指すことを目的とする。

権利擁護センターぱあとなあ岩手

ぱあとなあ岩手運営規定にもとづき、権利擁護にかかる相談や成年後見制度の普及に取り組む。ぱあとなあ会員は、所定の後見人養成研修を修了し、家庭裁判所に名簿を提出して、成年後見人等の活動を行うとともに、権利擁護の地域連携ネットワークに参画する。